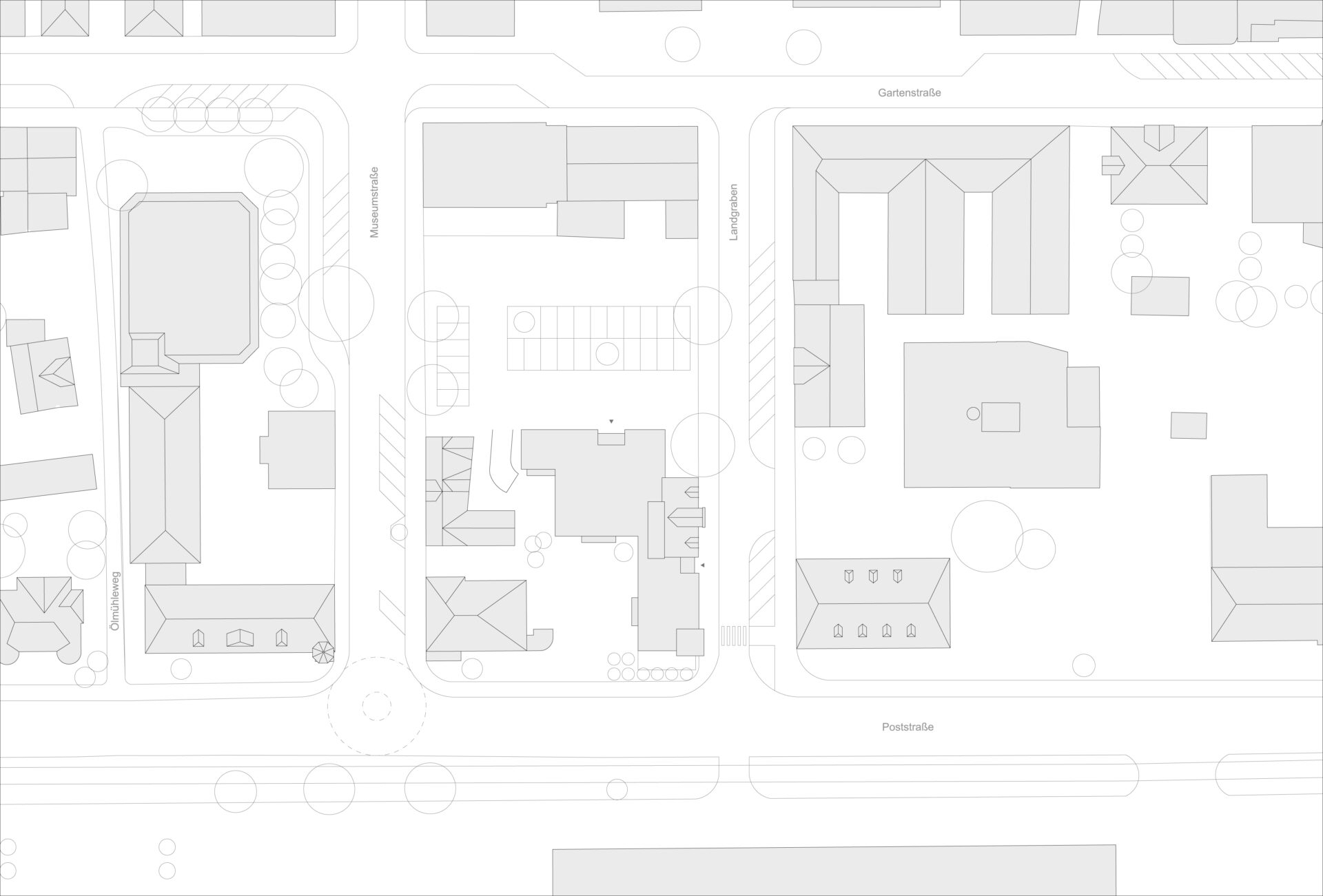

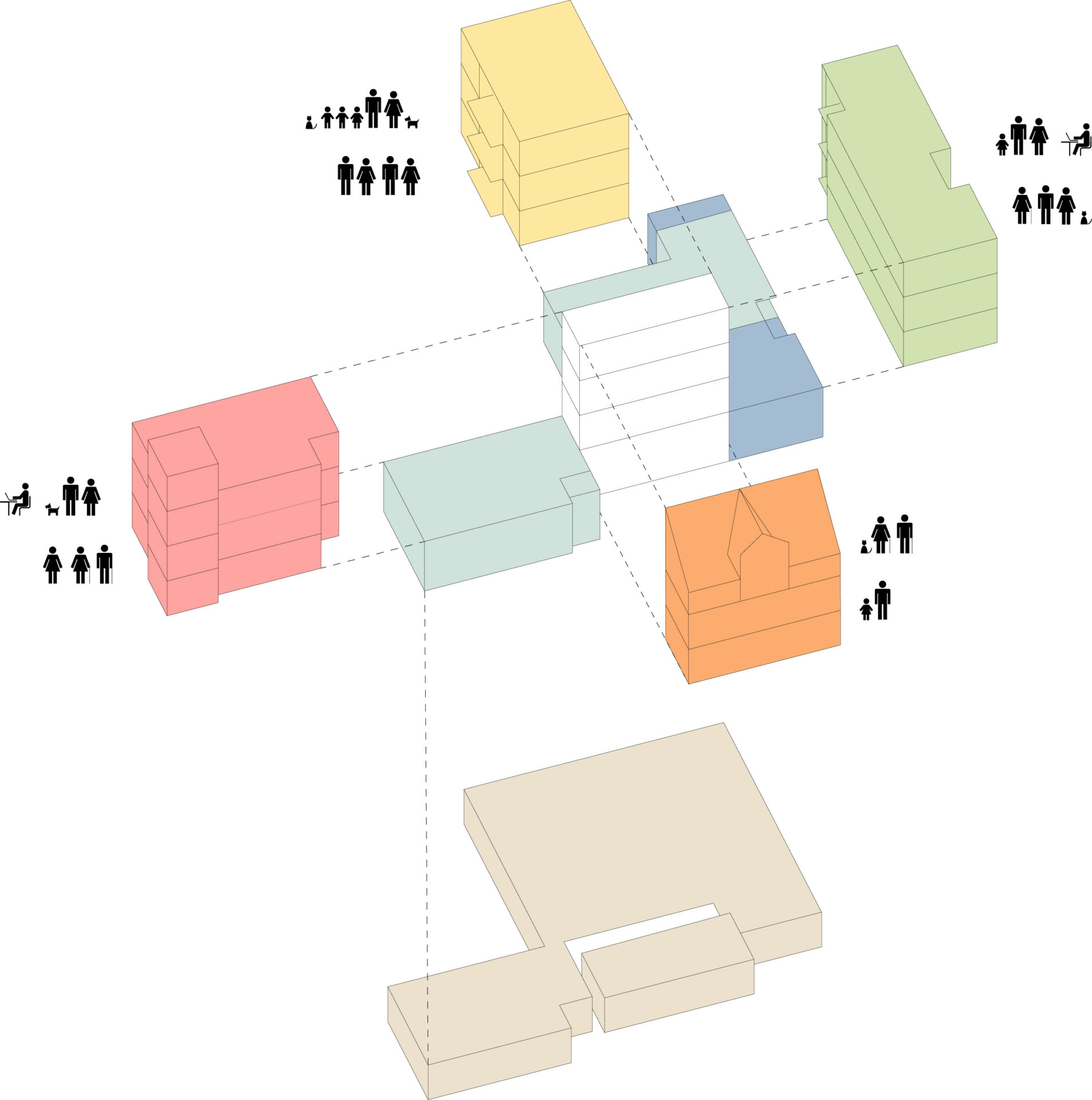

Der Schwerpunkt des städtebaulichen und architektonischen Konzepts ist gekennzeichnet durch die Symbiose zwischen Kontext, historischem Bestand und Neubau. Das Quartier am Landgraben wird sich in Zukunft städtebaulich als Schwelle zwischen Bahnhof und Innenstadt entwickeln. Es wird durch Verdichtung der städtischen Strukturen, begrünte Innenhöfe sowie klare Blockkanten definiert, die eine räumliche Fassung und Wahrnehmung der urbanen Räume ermöglichen. Eine zentrale Anforderung an den Entwurf ist, zwischen der heterogenen Maßstäblichkeit des Kontextes zu vermitteln und ein präzises qualitätsvolles Bauvolumen zu generieren. Hierzu wird die bestehende Gründerzeitvilla selektiv rückgebaut und als physische Ressource durch eine behutsame Sanierung und gezielte Weiterbebauung in den Neubau integriert. Die Bausubstanz wird somit als Gedächtnisträger und als ideenstiftende Architektur aus der Geschichte dieses Ortes bewahrt. Ebenso wird der imposante Baumbestand am Landgraben erhalten. Die Zusammenwirkung von Natur und Gebäude ist untrennbar.

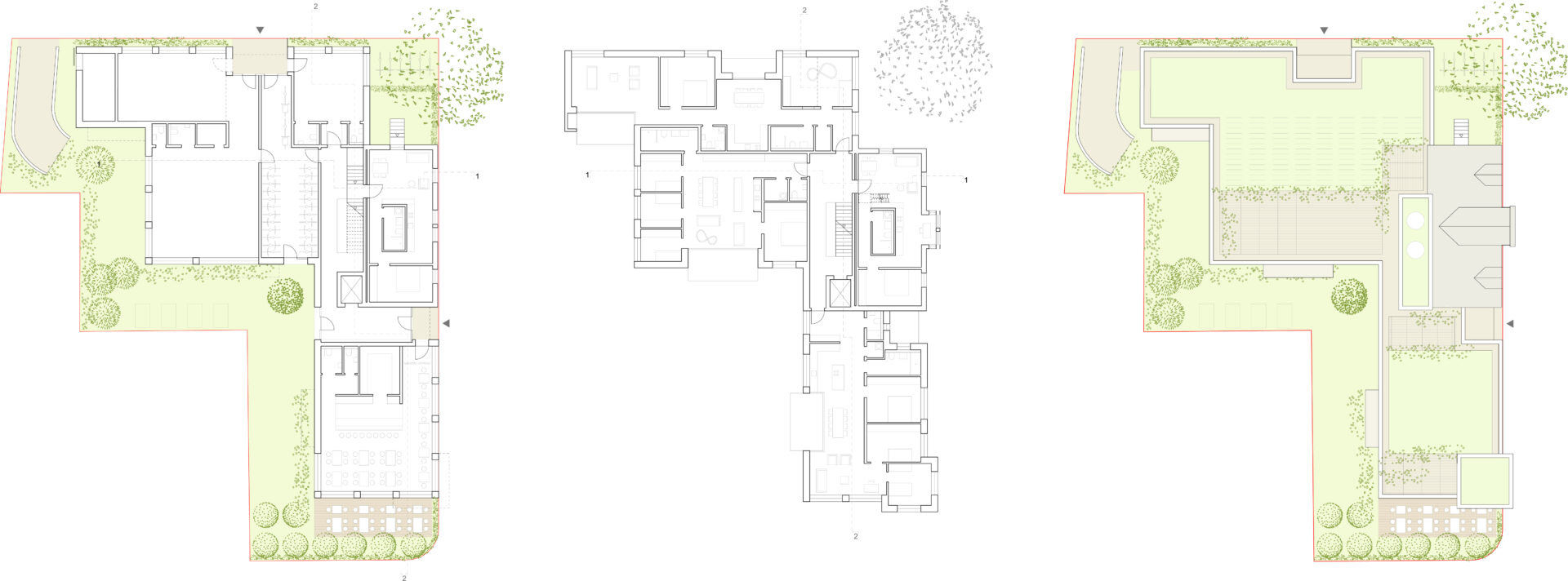

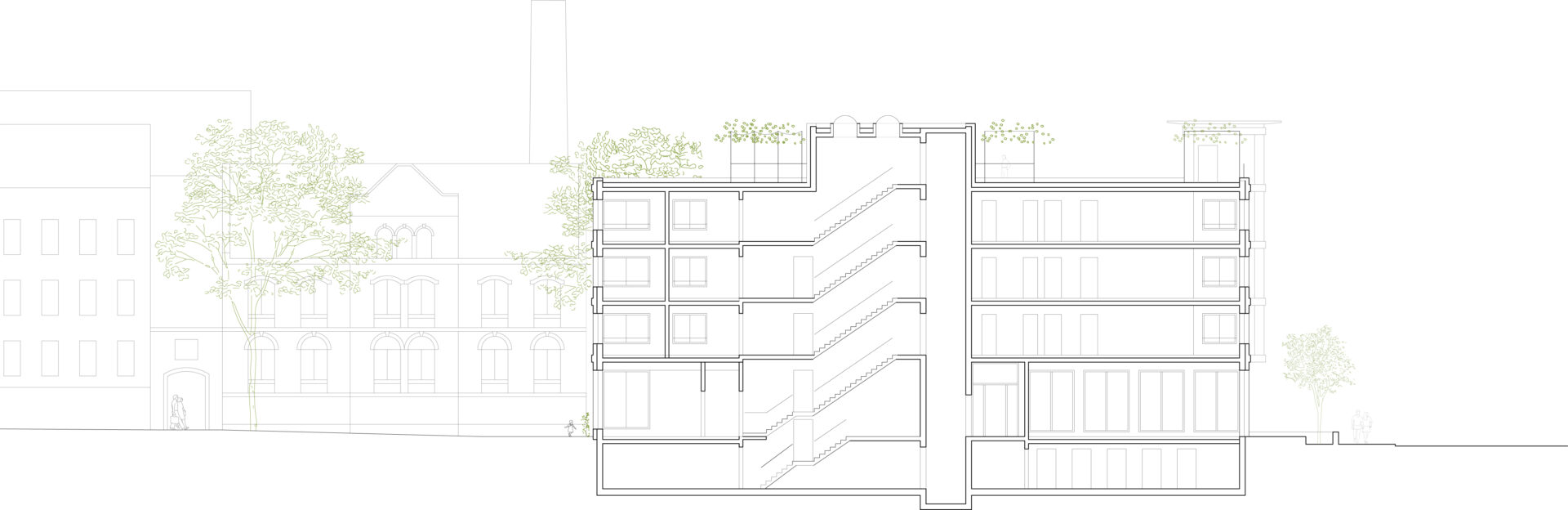

Die neuen Baukörper ordnen sich im Dialog mit dem Bestand und präzisieren den Straßenraum im Landgraben als auch die Raumkante zum Parkplatz im Norden. Mit ihrer geradlinigen Formensprache orientiert sich die 4-geschossige Bebauung an der schlichten Architektur ehemaliger Industriebauten in der Umgebung. Gezielte Rücksprünge strukturieren das Gebäude und ermöglichen die Verbindung zwischen Alt und Neu lesbar zu machen. Der charakterisierende Erker der Hauptfassade des Bestands, wird durch Loggien und Auskragungen im Neubau interpretiert. Somit entsteht eine horizontale rhythmische Gliederung der plastischen architektonischen Baumassen. Die vertikale Strukturierung des Gebäudes mit Sockel und 3-geschossigem Mittelteil, wird durch eine fragmentierte Dachlandschaft ergänzt. Entlang der Poststraße werden die qualitätvollen Bauten durch besondere Eckausbildungen in Form von Ecktürmen charakterisiert. Dieses prägende gestalterische Thema wird auch beim Neubau übernommen und interpretiert, um die Zugänge zur Innenstadt als lesbare vertikale Geste zu markieren und das konsequente Gestaltungsthema in die Neuzeit weiterzuführen. Typologisch wird die bestehende Villa mit ihrer Ergänzung in ein allseitig orientiertes Mehrfamilienhaus mit attraktiven Erdgeschossnutzungen transformiert, das als lebendiger Stadtbaustein in das gesamte Quartier ausstrahlen wird. Die klare Gebäudestruktur ermöglicht einen hohen Grad an Flexibilität in der Nutzung und eine räumliche Anpassungsfähigkeit vor allem der Gewerbezonen im Erdgeschoss. Diese können je nach Bedarf als getrennte oder teilweise verbundene Einheiten genutzt werden und sind für Formen der emissionsfreien urbanen Produktion, für Coworking, Gastronomie in Form eines Bistros oder Cafés, Agenturen, Praxen, Ateliers und Büros für Kreative und Freiberufler und im straßenabgewandten Bereich auch für Wohnen geeignet.

Vielschichtiger Mehrwert für Stadt und Kontext: Neue Gewerbeflächen am Erdgeschoss bieten eine attraktive Straßenraumbegleitung für relevante Wege, welche die Innenstadt mit dem entstehenden Mobility Hub am Bahnhof verbinden. Konsequent zum Innenstadtkonzept, kompensieren neue attraktive und lebendige Grün- und Freiräume eine bauliche Verdichtung und eine effizientere Nutzung der Flächenressourcen. Gemeinschaftsflächen, wie die Reparaturwerkstatt wirken als quartiersoffener Antrieb für Prozesse, um solidarische und kommunikative Formen des Zusammenlebens zu fördern. Das differenzierte Spektrum an Nutzungs- und Wohnungsangeboten ermöglicht eine soziale und generationsübergreifende Durchmischung im Stadtteil.

Die Fassadengestaltung fügt sich angemessen in den Kontext ein und thematisiert konsequent den Dialog mit einigen prägenden und wertvollen Bauten in der Nachbarschaft. Das Farbspektrum hierfür wird von der Gründerzeitvilla und der Nachbarschaft abgeleitet. Die Schichtung der Geschosse und somit die Stapelung des Mehrfamilienhauses werden durch horizontale Bänder unterstrichen. Die vertikale Gliederung der Fassade ist feinteilig und wird durch eine Komposition von geschlossenen und geöffneten Felder definiert. Die Fensterformate entsprechen einem optimalen bauphysikalischen Verhältnis. Der Sonnenschutz an den Fenstern und an den Loggien wird mit Ausstellmarkisen hergestellt. Alle Materialien sind so weit wie möglich kreislauffähig, klimaschützend und ressourcenschonend.